LIMITAZIONI ED IMPLICAZIONI ETICO-LEGALI DEL PROCESSO DI REVERSE ENGINEERING

Articolo per rivista specializzata (2002)

La crescente diffusione delle tecniche di RE o Ingegneria Inversa contiene delle limitazioni che occorre valutare in via preliminare con attente analisi costi/benefici che spesso vengono ignorate. Inoltre, è sempre opportuno ricordare alcune fondamentali norme di comportamento nel rispetto del diritto di proprietà e della concorrenza.

La Reverse Engineering è definita dal manuale militare americano MIL-HDBK-115 (ME) come “il processo di duplicazione di un oggetto nelle sue funzioni e nelle sue dimensioni attraverso un’analisi fisica e la misura delle sue parti, ottenendo i dati tecnici richiesti per la lavorazione”. Per semplificare, la “reverse engineering” (RE) o “ingegneria inversa” è il processo di creazione di un disegno tridimensionale ottenuto misurando un oggetto da riprogettare o modificare per determinarne dimensioni e tolleranze quando non esistono dati specifici. Il termine include quindi ogni attività compiuta per determinare come lavora un oggetto o per comprendere le idee e la tecnologia alla base del processo di produzione.

Negli ultimi si è potuto assistere alla trasformazione della reverse engineering da un semplice processo di ottenimento di dati mancanti ad una vera e propria branca dell’ingegneria, e non solo quella meccanica. Infatti, lo stesso termine e il medesimo concetto di base sono applicati ad esempio nell’informatica, laddove il programmatore esamina il programma sorgente di un software per comprendere i comandi ed apportare le dovute modifiche, o semplicemente per confrontare le proprie idee. Il risparmio in termini di tempi e di costi ottenibile da questi processi, unito alla grande precisione ed affidabilità raggiunte in tempi recenti dalle tecnologie disponibili, ha portato a considerare la RE come un nuovo metodo di progettazione e risoluzione dei problemi da affiancare alle tradizionali procedure di produzione.

Queste considerazioni introduttive, peraltro note a chi da qualche anno opera nel settore, non devono indurre a pensare che queste nuove tecnologie siano esenti da considerazioni critiche riguardanti i costi e la necessità di personale preparato, che sicuramente devono essere sottoposti ad una valutazione preliminare. Contrariamente a quanto si creda, l’elevato livello tecnologico raggiunto dalle apparecchiature di scansione non necessariamente riesce a fornire tutte le informazioni che si vuole ottenere a livello di storia e sviluppo di un prodotto.

Inoltre è bene porre l’accento su fondamentali regole comportamentali, etiche e legali, che possano muovere chi opera nel settore in uno spazio di rispetto della concorrenza del mercato.

Considerazioni sull’Analisi costi/benefici

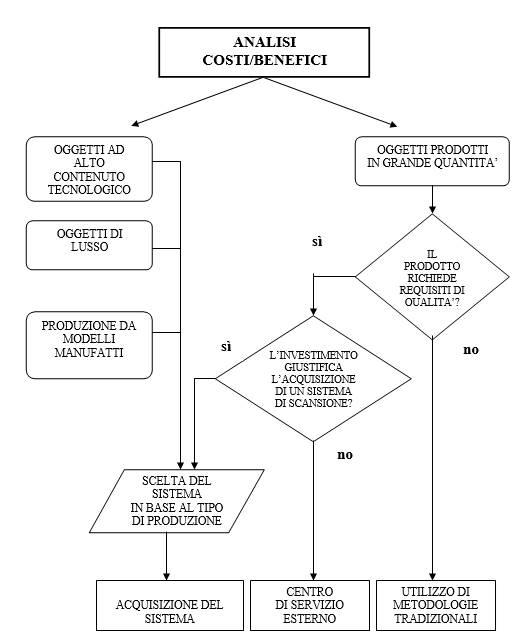

L’azienda che decide di intraprendere la via della RE per migliorare il processo produttivo deve compiere un’attenta analisi costi/benefici prima di acquisire un sistema.

La spesa necessaria per l’attrezzatura e la manodopera è ad esempio giustificata se l’obiettivo rappresenta un ingente investimento per l’azienda, e il componente in questione venga prodotto in grande quantità: in questo caso l’esborso iniziale ed il costo degli addetti alla fase di RE viene facilmente recuperato.

Lo stesso si può dire se le parti sottoposte al processo di scansione rappresentino un fattore cruciale per la riuscita del progetto in corso, o se la riduzione del tempo di produzione conseguente sia rilevante.

Per ultimo, restando nella realtà aziendale, questa tecnologia garantisce ottimi standard qualitativi su prodotti ad alto livello tecnologico, su produzioni di nicchia o di lusso, su prodotti basati su modelli manufatti.

Se l’analisi suddetta non risponde a questi requisiti, l’azienda potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di rivolgersi ai centri di servizio di reverse engineering, che nella maggior parte dei casi coincidono con gli stessi rivenditori dei sistemi. In questo caso il rapporto di collaborazione occasionale può rappresentare un giusto compromesso per l’azienda che desidera limitare gli investimenti in questa fase di sviluppo del prodotto.

Qualora infine il prodotto non debba essere sottoposto ad elevati standard qualitativi, o qualora la complessità ed il processo di fabbricazione del prodotto sono facilmente intuibile, probabilmente l’approccio qui studiato non rientra nella logica della produzione considerata, e si può continuare ad utilizzare metodi di controllo e progettazione tradizionali.

In sintesi, si può rappresentare la fase decisionale nel modo seguente:

Limitazioni del processo di Ingegneria Inversa

L’ampia disponibilità di strumentazione disponibile e la crescente quantità di letteratura sull’argomento – testimonianza di un interesse diffuso da parte di matematici, progettisti e produttori – non devono indurre a pensare che questo processo possa fornire tutte le risposte a chi intende conoscere l’intera logica di sviluppo di un prodotto industriale. Nella fattispecie ci si vuole riferire a coloro che utilizzano i sistemi di scansione per analizzare la funzione o la forma di un prodotto finito. L’azienda che intende ricostruire i passi che hanno portato alla concretizzazione di un’idea e di un progetto intuisce rapidamente di non riuscire ad ottenere tutte le informazioni necessarie tramite una semplice analisi visiva di “smontaggio” ed analisi dei componenti. Sovente l’operatore non può comprendere le decisioni che hanno indotto ad adottare determinate soluzioni per svolgere una determinata funzione, ed altrettanto difficile può risultare ricostruire l’intero ciclo di lavorazione che vi è dietro.

Le risposte ad alcuni interrogativi possono essere trovate solo comprendendo che tutti i prodotti di fabbricazione hanno subito una particolare evoluzione all’interno del luogo in cui essi sono nati. Innanzi tutto la maggior parte dei prodotti è solo il frutto di un aggiornamento di modelli precedenti, il che comporta per il progettista l’obbligo del rispetto di determinati vincoli che non esisterebbero se il prodotto fosse fabbricato ex novo: un esempio può essere il desiderio di conservare ad utilizzare gli stessi stampi già realizzati per le vecchie versioni, che comporterebbero un notevole costo per la sostituzione. Ogni lavorazione realizzabile deriva dalla varietà e qualità dei macchinari presenti all’interno dell’azienda, con risultati estremamente dissimili. Ogni progetto risente del budget impiegato per realizzarlo e della quantità di personale che vi ha partecipato. E non va dimenticato infine che l’evoluzione del prodotto risente enormemente di tutti i cambiamenti – logiche aziendali, strategie di mercato, congiunture, nuove tecnologie, e soprattutto rinnovo dei progettisti – che transitano lungo la sua storia. Questi e altri fattori non possono essere naturalmente conosciuti dal reverse engineer, spesso neanche all’interno della propria azienda.

Il risultato di queste incertezze di valutazione può portare in alcuni casi ad errate conclusioni. Può capitare di scambiare una specifica di progetto come frutto di una determinata scelta produttiva, mentre una decisione può essere dettata da motivi non intuibili a posteriori; allo stesso modo si può giungere a conclusioni realmente errate se l’analisi non viene compiuta con larghezza di vedute e ampio bagaglio di esperienze. Per evitare di cadere in errore, è bene che il ciclo di RE sia ripetuto, stendendo un diagramma di flusso che descriva le varie fasi di sviluppo, e che questo venga discusso e corretto man mano che vengono raccolte informazioni. Questo tipo di analisi schematica, che rappresenta una sorta di ingegneria inversa a livello di astrazione, si dimostra essere sempre utile, anche quando non vengano impiegati concretamente i mezzi di scansione.

I dubbi del progettista non riguardano solo il passato dell’oggetto, ma anche le decisioni sui cambiamenti da compiere. Possedere un modello preciso e dettagliato di un modello ottenuto da una scansione non significa saper prevedere come i cambiamenti che vi apportiamo avranno delle conseguenze sul successo di un prodotto. E’ quindi necessario che chi si occupa di questa fase lavori assiduamente con i comuni progettisti, in modo da tenere sempre sotto controllo lo sviluppo nel suo insieme. Controllando periodicamente la crescita del ciclo di sviluppo con queste nuove tecniche si possono ottenere tutte le informazioni desiderate, che, una volta salvate e memorizzate, potranno servire a ricostruire la genesi e la storia del prodotto. Solo in questo modo l’ingegneria “diretta” e quella “inversa” possono coniugarsi per il progresso ed il successo dell’azienda.

Implicazioni etiche e legali dell’uso della RE

Come accennato nell’introduzione, uno degli obiettivi che hanno portato alla crescita delle tecniche di Ingegneria Inversa è quello di investigare un prodotto concorrente per apprenderne i segreti della sua presunta superiorità sul mercato, e diventare quindi competitivi. Com’è ovvio questa pratica presenta fin da subito una serie di implicazioni etiche e legali che devono condizionare la ditta che adotta queste pratiche. Alcuni prodotti hanno un diritto di proprietà sul disegno dei componenti, altri anche sulla stessa idea che sta alla base dell’invenzione. Soprattutto in quest’ultimo caso, quindi, può essere parecchio rischioso eseguire una completa copiatura dell’originale, a causa della violazione del brevetto.

In un interessante saggio intitolato “The law and economics of Reverse Engineering” [1], due professoresse dell’Università di Berkeley esaminano una serie di sentenze legali avvenute negli ultimi anni per comprendere fino a che punto il processo può spingersi senza entrare nell’illegalità. Le enormi implicazioni economiche relative – chi si appropria in modo esatto delle idee altrui e produrre a minori costi può certamente ritagliarsi una grossa fetta di mercato – hanno indotto in tutto il mondo ad introdurre restrizioni urgenti per limitare il fenomeno. Non dimentichiamo infatti che la duplicazione ottenibile con i mezzi di scansione è pratica corrente per i falsari, soprattutto di oggettistica firmata o di marchi prestigiosi, e che comunque in quelle parti del mondo dove si dispone di manodopera a basso costo la strada della riproduzione rappresenta il modo più semplice per conquistare i mercati.

Naturalmente acquisire le informazioni con la RE risulta più economico che implementare da soli tutta la parte di ricerca e sviluppo, ma si consideri che: 1) la RE è complessa e costosa, sia per l’acquisto dell’apparecchiatura, sia per il software, sia per il costo dei ricercatori; 2) il tempo necessario per apprendere le informazioni può risultare lungo, e si rischia di arrivare sul mercato con una tecnologia già superata.

Per questo motivo occorre piuttosto considerare se non convenga alla casa costruttrice concorrente acquisire in forma legale le informazioni acquistando i diritti sul brevetto, accorciando notevolmente i tempi e garantendosi informazioni sicure.

Scelta una delle due vie, naturalmente si è soltanto all’inizio: la ditta concorrente deve gestire autonomamente la fase di implementazione per produrre in concorrenza.

Dal punto di vista legislativo, la legge di qualunque nazione deve comprendere innanzitutto che lo scambio di informazioni rappresenta un mezzo essenziale per lo sviluppo economico, ed è per questo che la RE viene tutelata, purché non se ne faccia un uso improprio. Sono sufficienti infatti i diritti di brevetto per tutelare l’inventore, senza la necessità di proibizione del diritto di conoscenza da soggetti esterni. A questo scopo quindi non dovrebbero sussistere nei contratti d’acquisto delle regole che vietino espressamente di disassemblare l’oggetto o un software per comprenderne il funzionamento. La Comunità Europea, ad esempio, ha appunto sancito la nullità delle clausole di veto comprese nelle licenze di alcuni programmi se la necessità di disassemblare un software è necessario per estenderne le sue funzioni all’interno dell’azienda acquirente.

La RE inoltre crea varietà di prodotti, prezzi concorrenziali per il consumatore, e spinge la concorrenza a fare passi avanti su quanto appreso per produrre innovazione. Non è eccessivo affermare che il primo beneficiario di queste tecniche è proprio il consumatore. Come esempio tra i molti citati nel saggio, la Corte Suprema statunitense dichiarò legittima la riproduzione di alcuni scafi di imbarcazioni concorrenti perché “una parte essenziale per l’innovazione del design e l’idrodinamica degli scafi”.

La questione quindi non deve essere basata sulla possibilità di accedere alle informazioni con questo approccio, poiché chiunque ha il diritto della conoscenza, ma sull’uso di queste informazioni e se esista o meno lo scopo di lucro. Per questo ogni sentenza legale relativa alle suddette questioni deve sempre tenere in conto dello scopo per il quale sono stati violati i diritti del brevetto. Non solo: sussiste spesso la possibilità di decisione in base alle motivazioni della violazione di brevetto. Accertato che esista lo scopo economico, la questione cambia se l’acquisizione di informazione è stata fatta per soddisfare la propria clientela o per eliminare la concorrenza dal mercato.

In definitiva, ricordandosi sempre che ogni prodotto dell’ingegno deve essere sempre eticamente rispettato, poiché frutto di studio e sacrifici, un piccolo compendio etico potrebbe essere il seguente:

- non disassemblare parti i cui termini di proprietà lo proibiscano;

- usufruire solo dei dati di progetto di pubblico dominio;

- non usufruire di informazioni riservate, specie se tra chi opera e la casa costruttrice esiste una forma di collaborazione;

- mantenere sempre una documentazione del processo di RE, in modo tale da potersi difendere in caso di sentenze legali.

riferimenti

[1] P. Samuelson, S.Scotchmer “The law and economics of Reverse Engineering”, research of University of Berkeley.

[2] Introduction Online Ethics Center: Ethics and Reverse

Engineering, John L. Wallberg, MIT (http://onlineethics.org/projects/rev-ind.html)

[3] Paolo Gianolio, “ “, poltecnico di Torino, tesi di laurea